- HOME

- SLパレオエクスプレス

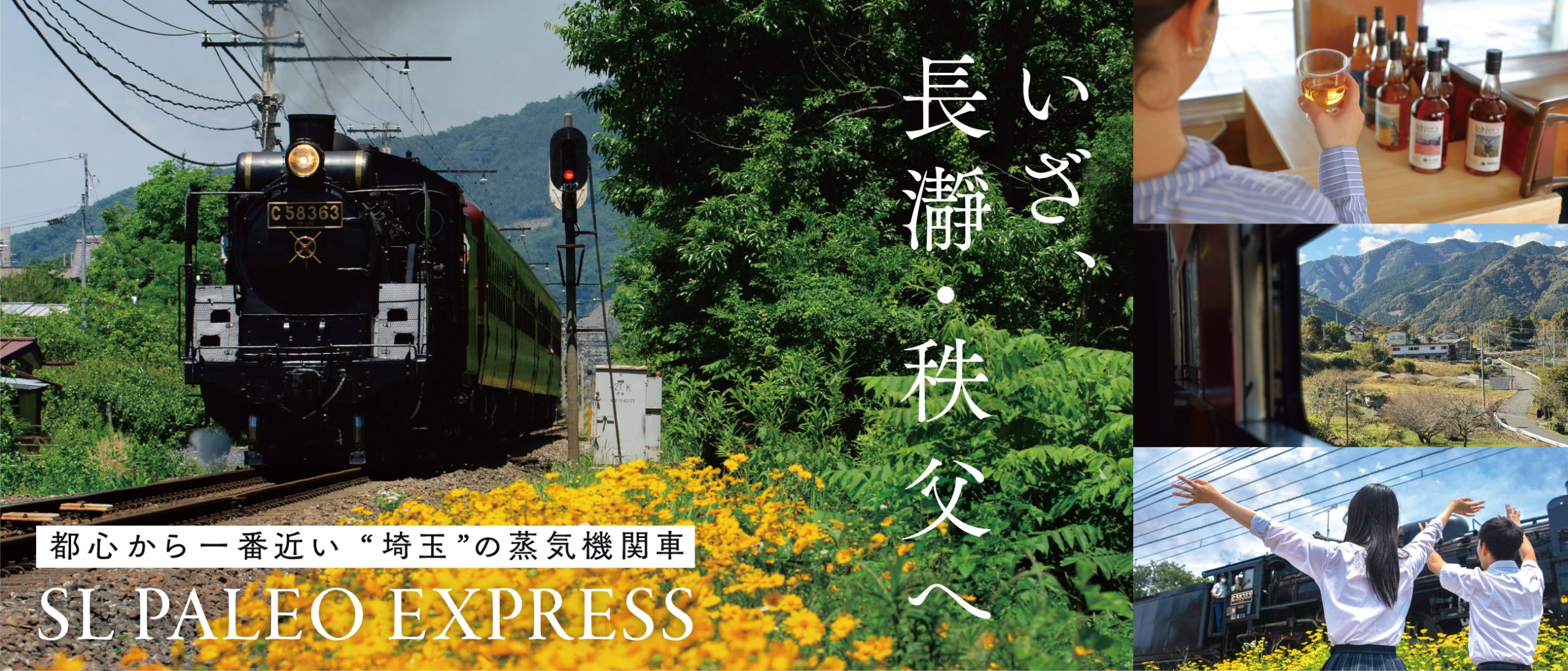

- SLパレオエクスプレスについて…

SLパレオエクスプレスについて

SLパレオエクスプレスについて

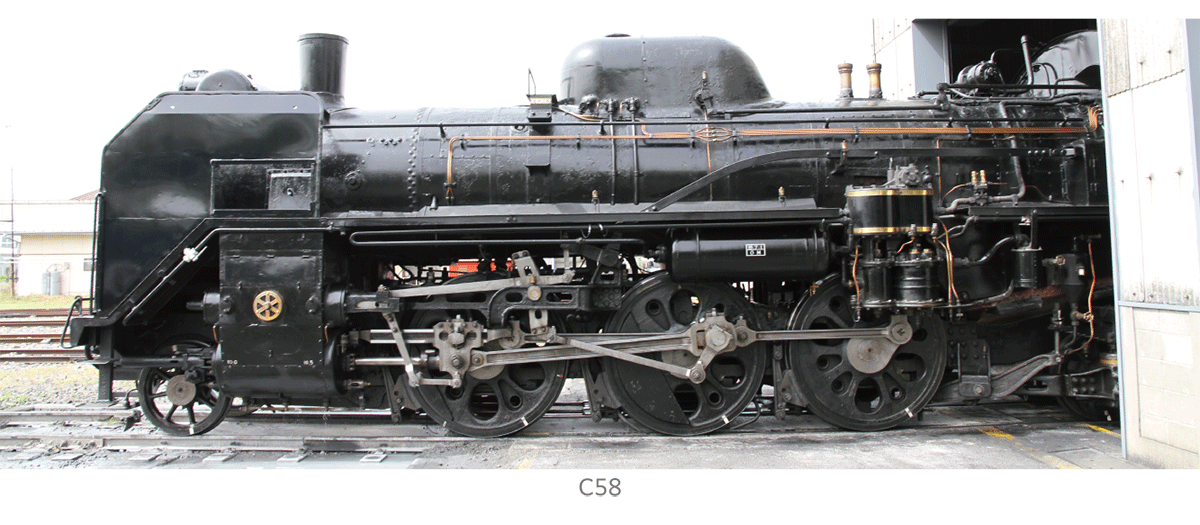

C58363(シゴハチ サンロクサン)は、かつて東北地方などの旧国鉄(現在のJR)で活躍したSLです。

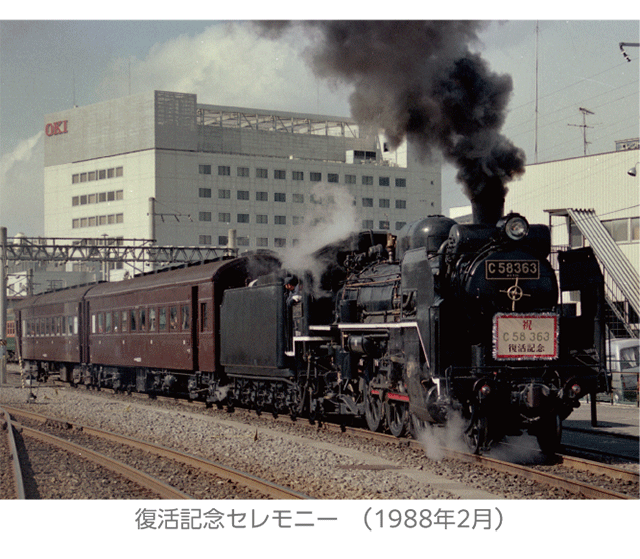

1972年に現役引退後は、吹上町立吹上小学校(現在の鴻巣市立吹上小学校)の校庭で小学生と一緒にのんびりと余生を送っていましたが、さいたま博覧会(1988年3月19日から5月29日まで熊谷市で開催)にあわせて「SL運行を!」の声があがり、その大役にC58363が抜擢されたのです。

1987年に車籍を復活。1988年に秩父路のSLパレオエクスプレスとして誕生しました。

名前の由来

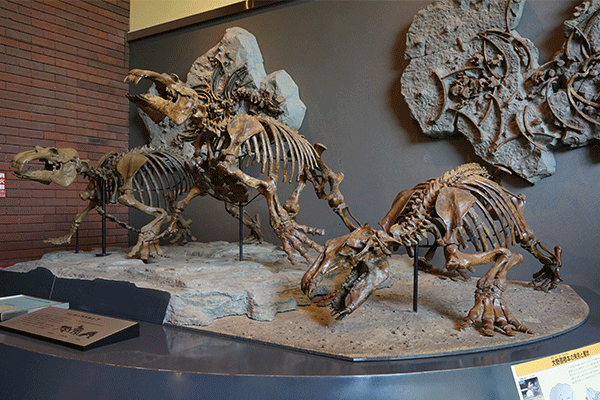

+++パレオパラドキシアの骨格復元像+++

「パレオ」は秩父地方におよそ2000万年前に生息していた海獣パレオパラドキシアにちなんだ名前です。

パレオパラドキシアとはラテン語で「昔の不思議な動物」という意味があるそうです。大昔、秩父地域は海の底にあったことが数々の化石により証明されていますが、その中でもパレオパラドキシアの化石は珍しく、世界でも数体しかありません。

その貴重な文化遺産から「パレオ」を、急行を意味する「エクスプレス」とあわせて、「パレオエクスプレス」という愛称が生まれました。

※パレオパラドキシアの骨格復元像が埼玉県立自然の博物館(上長瀞駅下車徒歩5分)に展示されています。

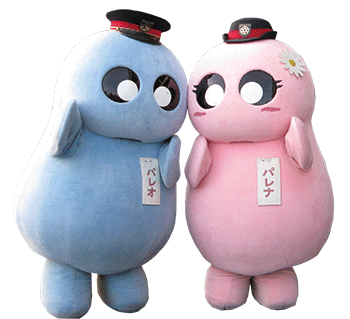

パレオエクスプレスのオリジナルキャラクター「パレオくん&パレナちゃん」はこの海獣「パレオパラドキシア」のこどもです。

本物の「パレオパラドキシア」はちょっとコワいけど「パレオくん&パレナちゃん」はとってもかわいいキャラクターです。イベントのご案内をしたり、お友達をつくるべく駅にお出かけしてパレオエクスプレスを盛りあげています。

SLパレオエクスプレスの歩み

運行当初から1991年頃まで、炭水車(テンダー)には、パレオエクスプレスのオフィシャルマークが描かれていました。

また、キャラクターマークがデザインされたヘッドマークを掲出し運転を行っていました。

| パレオエクスプレスの経歴 | |

|---|---|

| 1987年2月28日 | 吹上小学校より復線実施 |

| 1987年3月6日 | 車籍復活 |

| 1988年3月15日 | 秩父鉄道 熊谷~三峰口間運転開始 秩父路のSL「パレオエクスプレス」誕生 (財)埼玉県北部観光振興財団所有(秩父鉄道は受託運行) |

| 2000年 | 牽引する客車を旧型客車から12系客車へ |

| 2002年 | 運行15周年記念 |

| 2003年 | 秩父鉄道自主運行開始 |

| 2004年 | **祝・還暦C58363製造60周年記念** 赤いナンバープレート掲出運行 |

| 2005年 | PALEOカラー(緑)ナンバープレート掲出運行 |

| 2007年 | 5月19日 運行20周年記念号運転(熊谷-広瀬川原間) 7月21日 運行20周年イベント 秩父鉄道・東武鉄道合同リレーイベント開催 |

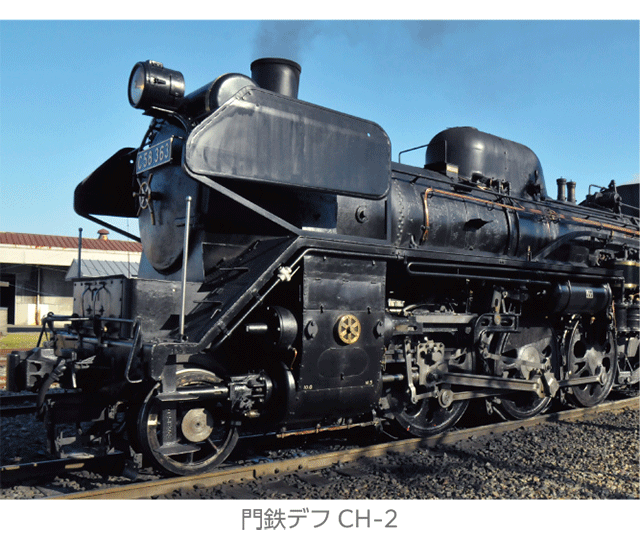

| 2009年 | **祝・緑寿C58363製造66周年記念** 緑ナンバープレート掲出運行 秩父鉄道創立110周年記念 門鉄デフ(CH-1タイプ)装備運転 |

| 2010年 | 原型ナンバープレートの復活 秩父アニメツーリズム実行員会によるSL銀河鉄道999号の運転 門鉄デフ(CH-2タイプ)装備運転 |

| 2011年 | 原型(赤)ナンバープレートの装備 |

| 2012年 | 12系客車のリニューアル **運行25周年記念** |

| 2016年 |

5月28日 西武秩父駅発臨時SL運行 5月29日 西武秩父駅発臨時SL運行 7月20日 西武秩父駅発臨時SL運行 8月27日 西武秩父駅発臨時SL運行 |

| 2017年 | **運行30周年記念**

1月7日 西武秩父駅発臨時SL運行 1月8日 西武秩父駅発臨時SL運行 3月25日 西武秩父駅発臨時SL運行 3月26日 西武秩父駅発臨時SL運行 5月27日 西武秩父駅発臨時SL運行 7月22日 西武秩父駅発臨時SL運行 7月23日 西武秩父駅発臨時SL運行 10月21日 西武秩父駅発臨時SL運行 10月22日 西武秩父駅発臨時SL運行 |

| 2018年 |

4月14日 西武秩父駅発臨時SL運行 4月15日 西武秩父駅発臨時SL運行 |

| 2019年 | **祝・秩父鉄道創立120周年記念** 青色(コーポレートカラー)ナンバープレート掲出運行 |

| 2020年 | 蒸気機関車C58363全般検査実施のため運転なし |

| 2021年 | **祝・喜寿C58363製造77周年記念** 紫色ナンバープレート掲出運行 2021年12月5日~2022年1月10日 計10日間 |

ナンバープレート

機関車の前後左右についているナンバープレートのアルファベットや数字は機関車の形や大きさをあらわしています。

■C=動輪の数が3つついた機関車(Bなら2つ、Dは4つ、Eは5つです)

■58=運転室の後ろに炭水車(テンダー)を連結している大型機関車で8番目の形

(50~90番台がこのタイプで、10~40番台が運転室と炭水車が一体型の小型機関車を意味します)

■363=C58形のなかで363番目に作られた機関車

※秩父鉄道では、イベントや記念行事にあわせ、赤や緑のナンバープレートを掲出して運転しています。

スモークデフレクター(除煙板)

煙がスムーズに後方に流れるように気流を導くのがスモークデフレクター(除煙板)で、日本の蒸気機関車では、通常煙突の左右側面に大きな屏風のような鋼板を設けています。秩父鉄道では、イベントに合わせてデフ装飾を実施することがあります。秩父鉄道には標準タイプの他に3種類の除煙板があります。

★門鉄デフと呼ばれるデフレクターは、標準デフの下部を切り取って機関車の歩み板(ランボード)上に鋼材で取り付けたものです。国鉄門司鉄道管理局(略して門鉄)管内の蒸気機関車で多用されたため、門鉄デフ・門デフと呼ばれ親しまれています。

C58363について

C58(シゴハチ)形は昭和13年から22年にかけて427両が製造された機関車です。

釧網本線、陸羽東線、陸羽西線、房総各線、高山本線、関西本線、紀勢本線、四国の全線、芸備線、志布志線など、全国各地に思い出が残されている客貨万能の名機です。

ボイラーの圧力はC57(シゴナナ)形と同じ16.0kg/cm2、動輪の直径は1520mmと高速性能を重視し、軸配置はテンダ機関車では唯一の1C1としました。

機関車と炭水車の間の踏み板は、固定した床にあらためられて作業性の配慮をしたほか、密閉型運転室を採用しました。

運転整備重量は58.70t、軸重は13.5tと、軌道条件から丙線と呼ばれた線区へ入線が可能な設計です。

| C58363車両データ | |

|---|---|

| 運転整備重量 | 機関車58.70t 炭水車41.50t 計100.2t |

| 空車重量 | 機関車53.60t 炭水車18.50t 計72.10t |

| 最大寸法(長さ×幅×高さ) | 18275×2936×3940mm |

| シリンダ牽引力 | 12570kg |

| 台車形式 | 先台車LT-127 縦台車LT-155 |

| 駆動装置 | ワルシャート式弁装置 | ブレーキ装置の種類 | ET6形空気ブレーキ及び手ブレーキ | 連結器の種類 | 柴田式下作用 |

| C58363の経歴 | |

|---|---|

| 1944年2月19日 | 川崎車両で新製 |

| 1944年 4月 2日 | 釜石機関区 山田線(盛岡~釜石) |

| 1947年 9月 5日 | 仙台機関区 仙山線(仙台~山形) |

| 1950年11月1日 | 長町機関区 長町機関区入換用 |

| 1965年10月22日 | 陸羽東、石巻管理所 石巻線(小牛田~女川) 陸羽東線(小牛田~新庄) |

| 1966年 2月12日 | 郡山機関区 磐越西線(郡山~新潟) |

| 1966年 8月24日 | 新庄機関区 陸羽西線(新庄~酒田) |

| 1972年10月 2日 | 運用を離脱 |

| 1972年12月 1日 | 廃車 走行キロ 1,054,826キロ |

| 1973年 5月31日 | 吹上小学校保存(旧国鉄から貸与) |

蒸気機関車のしくみ

世界で一番はじめの蒸気機関車(SL=Steam Locomotive)は、1804年にイギリスで誕生しました。

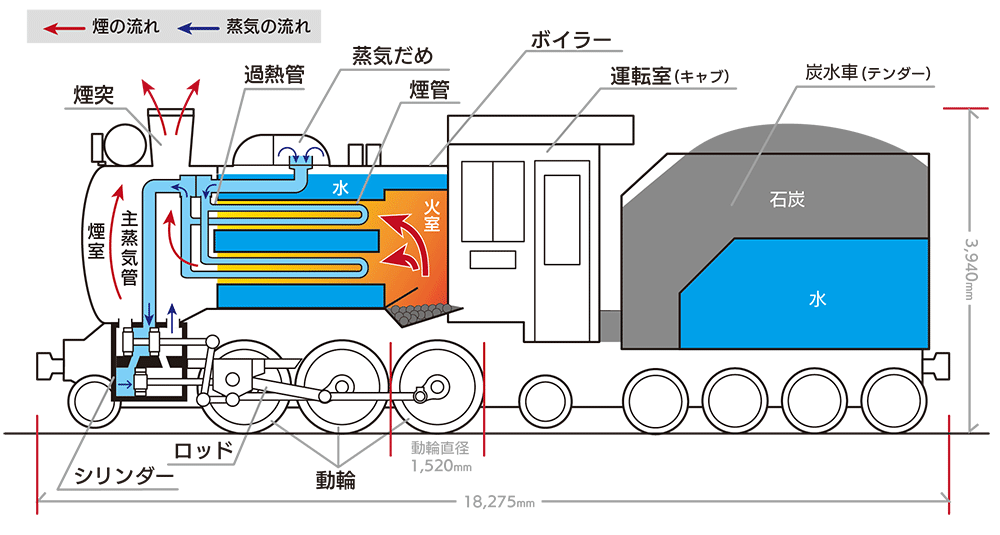

SLはお湯を沸かして蒸気をつくるボイラー、その蒸気を走る力に変えるシリンダーやロッド、動輪、機関士さんが乗る運転室(キャブ)などからできています。うしろに連結しているのは蒸気をつくるための水と石炭を積む炭水車(テンダー)です。

ボイラーで石炭を燃やすと、その熱い火と煙はたくさんの細長い管に流れています。管のまわりには水がとおっていて、その水が熱で蒸気に変わりSLを動かす力になります。

水を蒸気に変えた後の煙はえん室をとおって煙突から外に出ます。

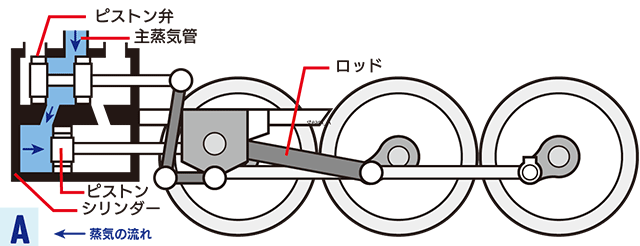

ボイラーでできた蒸気は「蒸気だめ」というボイラーの上にあるラクダのこぶのようなドームの中にためられ、機関士さんが運転室のレギュレターハンドル(自動車のアクセルの役目)を引っ張るとシリンダーに入ります。シリンダーに入った蒸気はピストンを後ろに押します。ピストンが一番後ろまでいくと、今度は蒸気がピストンの反対側に流れ、前に押します。

ピストンが前・後ろに動く力はロッド(シリンダーと動輪をつないでいる太い棒)に伝わってSLの動輪をまわします。これを繰り返してSLは前に進みます。

SL運転室には通常、機関士と機関助手の2人が乗っています。機関士が運転機器の操作を行い、機関助手はSLを動かすために必要な力(蒸気)を作っています。

SLパレオエクスプレスは、熊谷駅から三峰口駅間1往復で約1トンの石炭が必要です。SLのごはん(石炭)を機関助手は1回1回釜の中にスコップで入れます。

その窯の温度は最高で1200度にも達します。その熱で水を沸騰させて発生させた約100度の蒸気に、さらに熱と圧力を加えて300度から400度の過熱蒸気にします。その加熱蒸気の力を利用してSLは動いています。

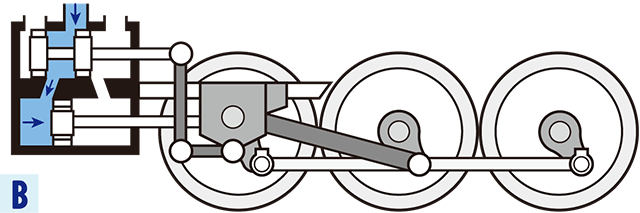

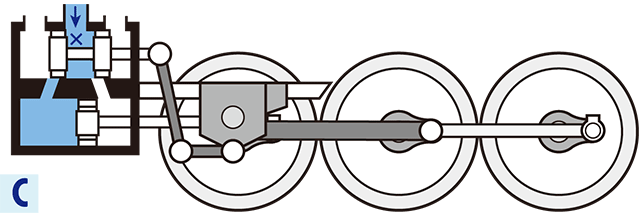

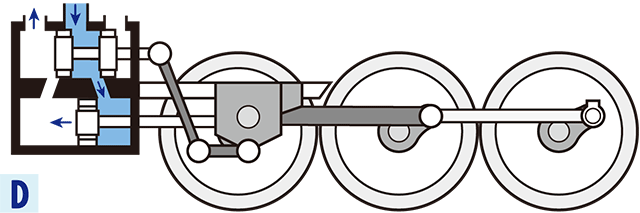

ピストン弁が左端にあるとき、左側のシリンダー入口から蒸気がはいってきます

蒸気が入るとシリンダー内のピストンが右(うしろ)に押されます

ピストン弁が右側に近づくと左側のシリンダーの入口が閉まり、蒸気が入ってこなくなります

ピストン弁が一番右端にくると、今度は右のシリンダー入口が開き、ピストンを左(前)へと動かします。

A~Dを繰り返して動輪がまわります。

動輪とボイラー

C58は、客車も貨物もひける万能機関車として活躍しました。

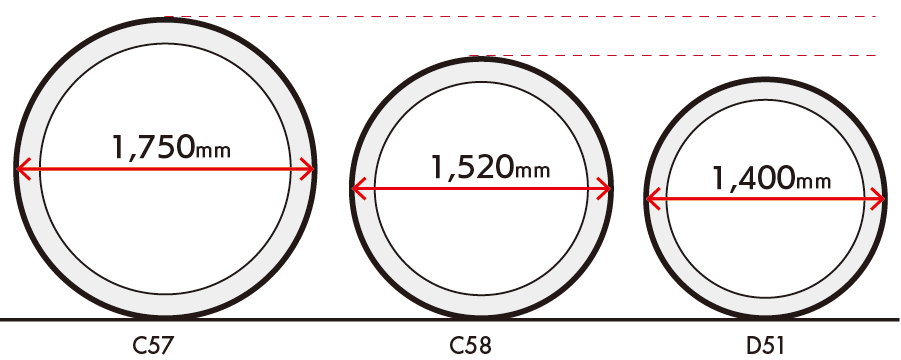

スピードを出して客車をけん引するためにつくられたC57はC58よりも一回り大きな動輪が3つ、ボイラーも細長くスマートです。一方、スピードよりも重い貨物などをひくためにつくられたのがD51、小さな動輪4つと蒸気をたくさんつくるための太くて大きなボイラーが特徴です。

C58は中くらいの動輪が3つ、ボイラーも中くらいです。C57ほどスピードは出ず、D51ほど重いものを運べませんが、そのかわりにどんな線路でも走れる便利な機関車です。

【動輪直径】■C57:1750mm ■C58:1520mm ■D51:1400mm